東洋医学では「朝がだるい=気の不足や滞り」と考える

東洋医学では、元気の「気(き)」と、体を潤す「血(けつ)」、体内の水分である「津液(しんえき)」がバランスよく巡ることが健康の鍵とされています。

「朝起きられない」「だるい」と感じる方には、以下のような体質傾向があるかもしれません。

・気虚(ききょ):元気のエネルギーが不足している状態。眠りが浅い、疲れやすい、やる気が出ないなど。

・瘀血(おけつ):血の巡りが悪くなっている状態。頭が重い、肩こりがひどい、冷えなどの症状も。

・肝気鬱結(かんきうっけつ):ストレスなどで「気」が滞っている状態。気分が晴れず、朝に動き出せない。

このような状態が続くと、朝のスイッチが入りにくくなり、起きるのがつらくなってしまいます。

なぜ西洋医学では異常が見つからない?

健康診断で特に異常はない。でも、「なんとなくつらい」「朝がしんどい」と感じている方は多いと思います。

東洋医学は、数値に表れない「未病(みびょう)」――つまり病気になる前の体の乱れ――に注目しています。

鍼灸では、こうした“なんとなく不調”にもアプローチできるのが特徴です。

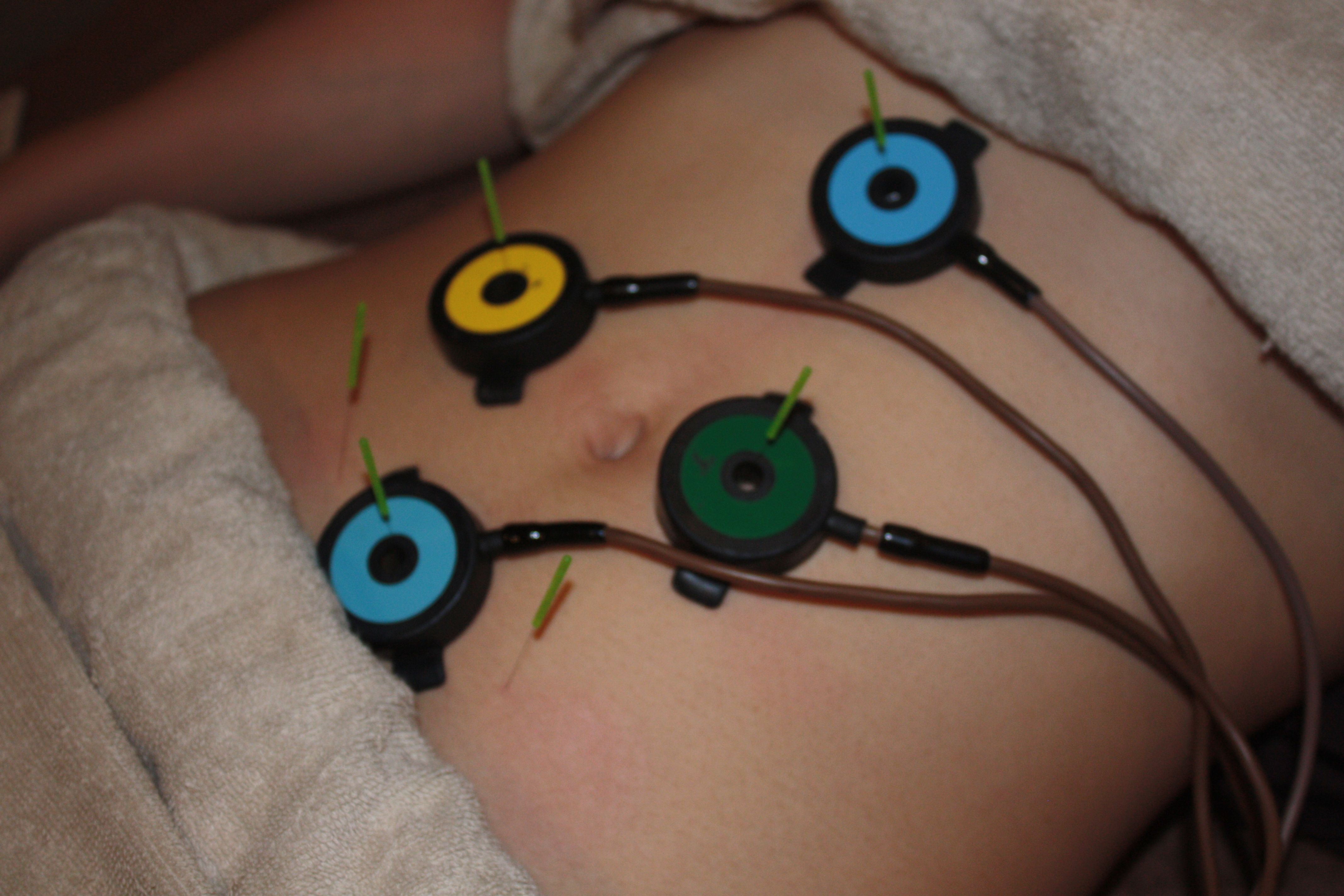

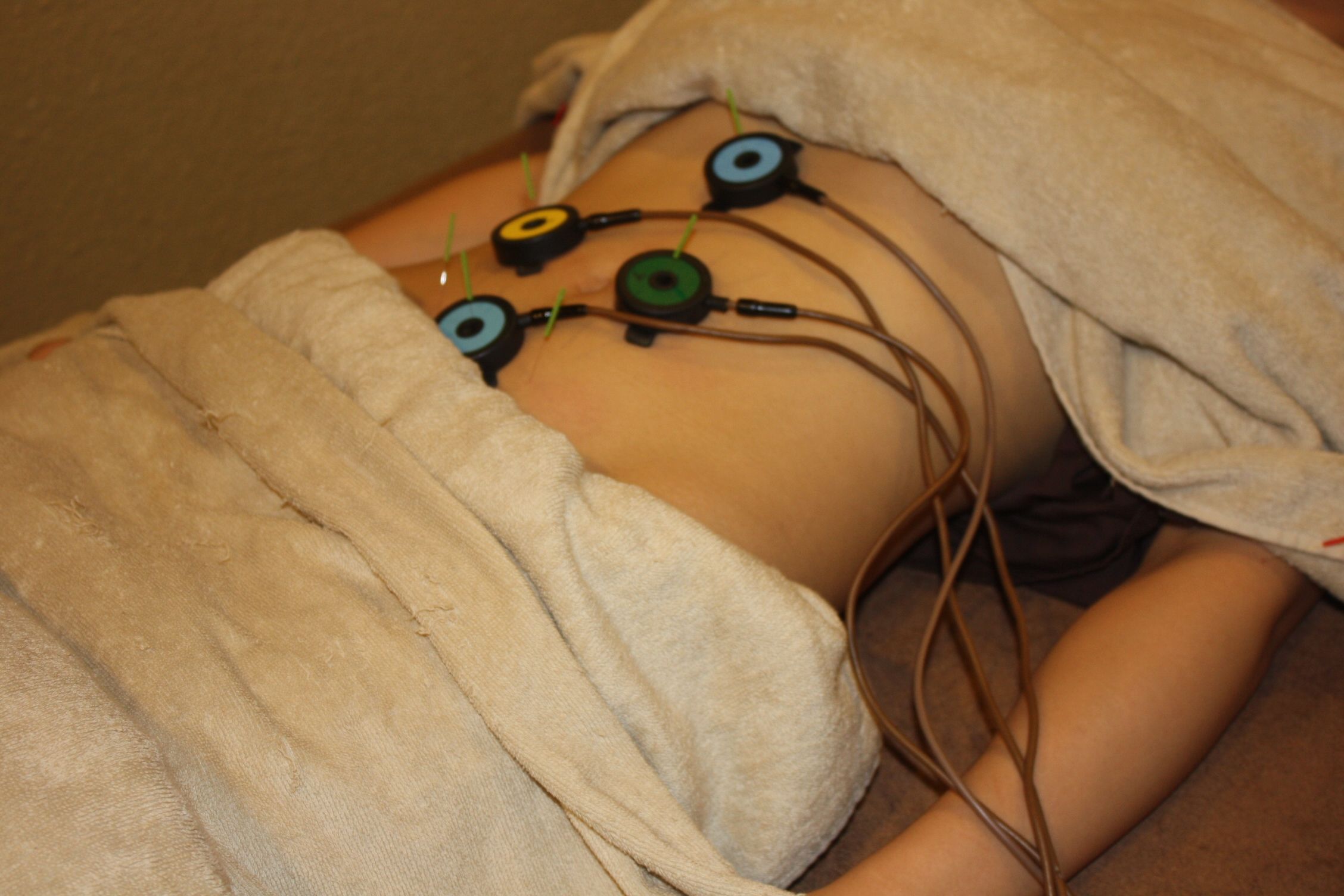

鍼灸で朝がラクになる?どんな治療をするの?

鍼灸では、経絡(けいらく)と呼ばれる“気血の通り道”を整えることで、体の内側から調子を整えていきます。

たとえば…

・ 気虚タイプには「足三里(あしさんり)」や「関元(かんげん)」など、エネルギーを補うツボ

・瘀血タイプには「血海(けっかい)」「三陰交(さんいんこう)」など血の巡りをよくするツボ

・ストレスタイプには「太衝(たいしょう)」「内関(ないかん)」など、気の流れを整えるツボ

を使って、体質に合わせた施術を行います。

施術後は「朝すっきり起きられた」「午前中から動けるようになった」という声も多く、慢性的な朝の不調にも継続的な変化が期待できます。

生活習慣も見直してみよう

鍼灸とあわせて、以下のような生活の見直しもおすすめです。

・寝る2時間前からスマホ・PCを控える

・湯船にゆっくりつかる(副交感神経を高める)

・朝の光を浴びて体内時計をリセット

・夜の食べすぎ・飲みすぎを控える

無理をせず、少しずつ整えていくのが大切です。

最後に:朝がつらいのは、体からのサインかも

「朝が起きられない」「だるくて何もする気がしない」――それは、体からの小さなSOSかもしれません。

放っておくと、やがてうつ気分や自律神経の乱れにつながることも。

鍼灸は、こうした未病の段階で体の内側から整えていける方法のひとつです。

「もう年だから」「体質だから」とあきらめず、一度体を整える選択をしてみませんか?