1. 口は「脾」の窓口

東洋医学では「口は脾の竅(きょう)」とされ、口の状態や消化の調子は「脾(ひ)」の働きと密接に関係しています。ここでいう脾は、西洋医学でいう脾臓とは異なり、「消化吸収とエネルギーを生み出す力」を担う臓腑を指します。

食べたものをうまく消化できなかったり、栄養を取り込めなかったりすると、体はエネルギー不足となり、だるさや疲れやすさ、食欲不振などの不調につながります。

2. 脾と口の不調に出やすいサイン

脾が弱っているとき、口や消化に次のような症状が出ることがあります。

・食欲がない、または食べ過ぎてしまう

・消化不良(胃もたれ、ガスがたまる)

・下痢や軟便になりやすい

・甘いものを欲しがる

・顔や唇の色が淡い、口角が切れやすい

・疲れやすい、集中力が続かない

これらは「脾気虚(ひききょ)」と呼ばれる脾の力不足のサインです。また、湿気が体にたまると「痰が多い」「体が重だるい」などの症状として現れます。

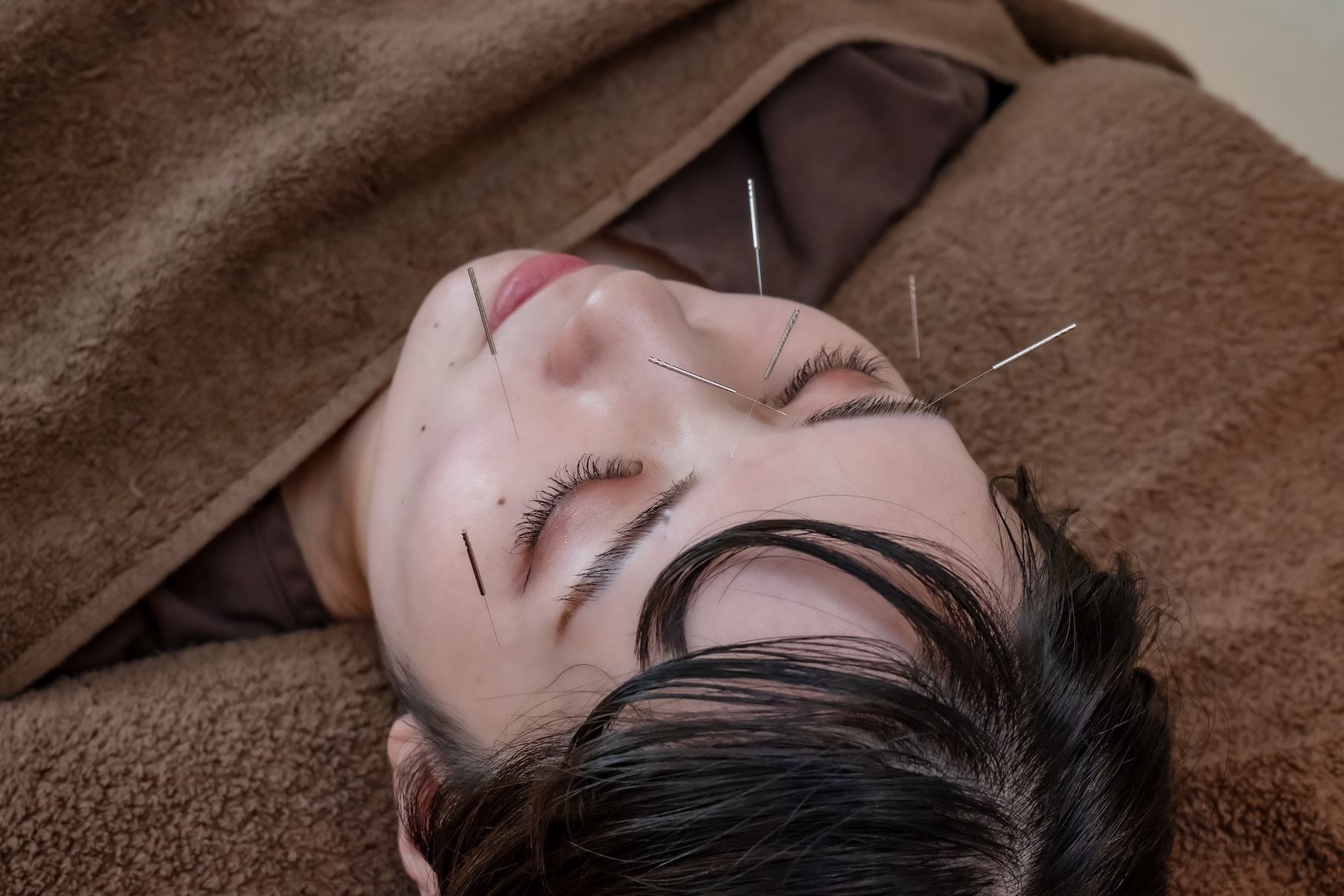

3. 鍼灸で脾と消化を整える

鍼灸では、脾と胃の働きを高め、消化吸収を助けることを目的に施術を行います。

代表的なツボには次のようなものがあります。

足三里(あしさんり)

胃腸を整え、全身の疲れを改善する代表的なツボ。

中脘(ちゅうかん)

みぞおち付近にあるツボ。消化不良や胃もたれに効果的。

脾兪(ひゆ)

背中にあるツボ。脾の働きを助け、エネルギーを補う。

三陰交(さんいんこう)

足の内側にあるツボ。脾・肝・腎を調整し、女性の体調にもよい。

お灸を組み合わせることで、冷えや湿気を取り除き、胃腸の調子を整えやすくなります。

4. 日常生活でできる脾の養生

脾は「湿気」に弱い臓腑とされます。食生活や生活習慣で余分な湿をためないことが大切です。

(1)食べすぎ・飲みすぎを控える

・脾は消化の臓腑なので、負担をかけすぎないことが第一

・早食いせず、よく噛んで食べる

(2)脾に良い食べ物をとる

・穀類(お米、もち麦)を中心にバランスよく

・芋類、かぼちゃ、とうもろこしなど甘味のある野菜

・大豆製品(豆腐、味噌、納豆)

・余分な湿をとる食材(はと麦、小豆、冬瓜)

(3)生活習慣で脾を守る

・冷たい飲食を控え、温かい食事を心がける

・規則正しい食事のリズムを大切にする

・運動不足を避け、軽く体を動かして気血を巡らせる

5. まとめ

口や消化の不調は「脾の力不足」のサインと東洋医学では考えます。脾を整えることで、消化が良くなるだけでなく、疲れやすさの改善や心の安定にもつながります。

鍼灸で脾を補い、日常の食生活や習慣を見直すことで、元気を取り戻し、毎日を軽やかに過ごせるようになります。

お悩みの方は、ぜひ一度当院までご相談ください。

あなたに合った施術と体質改善のサポートを全力で行います。