げっぷはなぜ出るのか

日常生活の中で誰もが経験する「げっぷ」。

食後や炭酸飲料を飲んだあとに自然と出るものは生理的な反応であり、心配はいりません。

胃に入った空気を外に逃がす働きで、体にとってはむしろ必要な仕組みといえます。

しかし、頻繁にげっぷが出たり、胸やけや胃の不快感を伴ったりする場合は、胃や食道の働きが弱っているサインかもしれません。

西洋医学では逆流性食道炎や胃炎、ストレスによる胃酸分泌異常などが原因として挙げられます。

東洋医学から見たげっぷ

東洋医学では、げっぷは「胃の気」がうまく下降できず、逆に上にあがってしまうことで起こると考えます。通常、胃の働きは食べ物を受け入れ、消化し、小腸に送り出す“下降”の流れを持っています。

しかし疲労やストレス、不規則な生活で胃気が乱れると、この流れが滞り「噯気(あいき)」と呼ばれるげっぷが頻発します。

また、胃だけでなく「肝(ストレスや感情と関わる臓)」や「脾(消化吸収を司る臓)」の働きも関係しています。

例えばストレスが強いと肝の気が停滞し、胃の気の流れを妨げてげっぷが増えることがあります。

鍼灸でのアプローチ

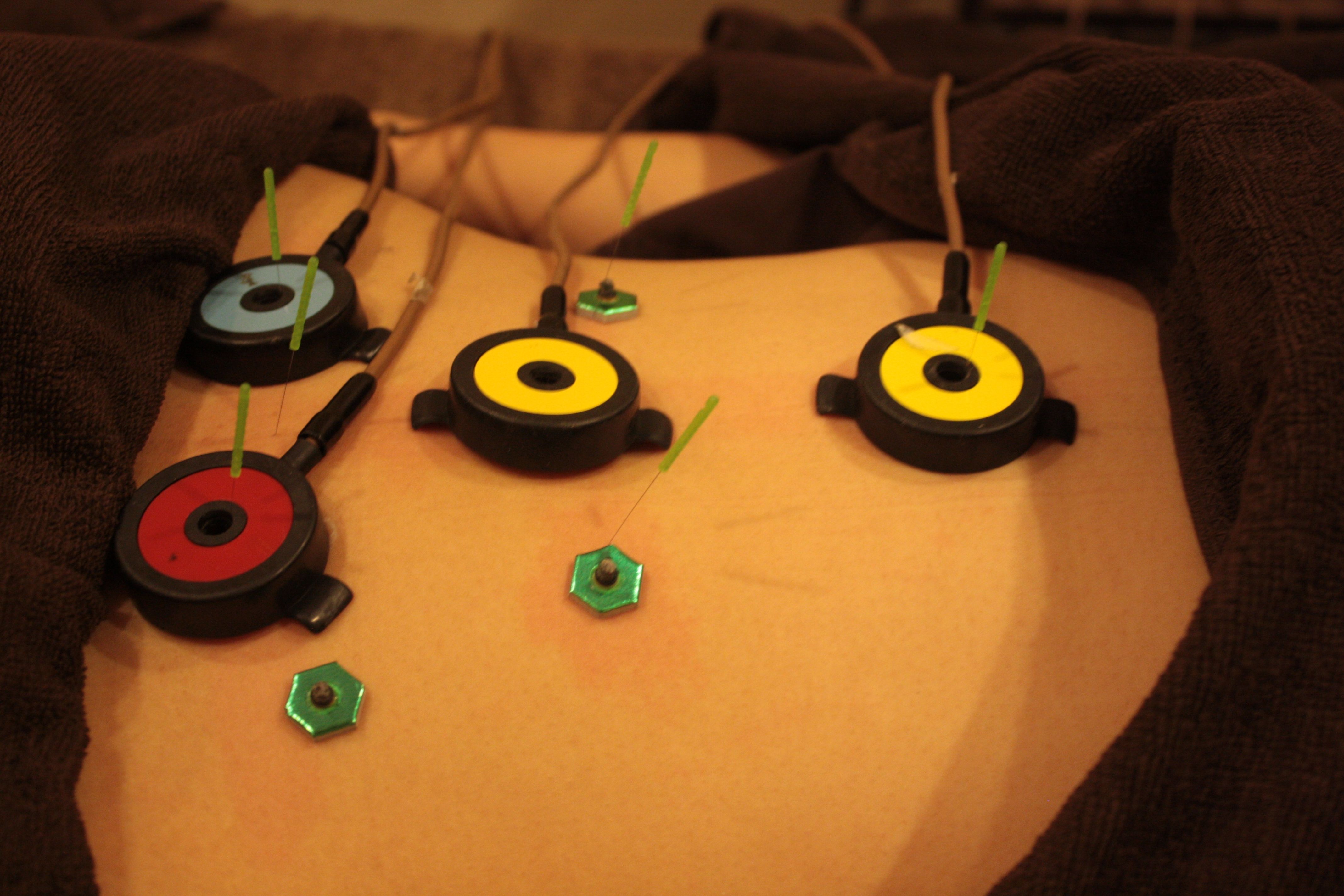

鍼灸では、症状そのものを抑えるだけでなく、体質や原因に合わせて「気の流れ」を整えていきます。

げっぷに対してよく用いられるツボの一例をご紹介します。

・中脘(ちゅうかん):みぞおちとおへその間にあるツボ。胃の働きを整える代表的なツボです。

・足三里(あしさんり):膝の下にあるツボ。胃腸機能を強め、全身の気血を補う効果があります。

・内関(ないかん):手首の内側にあるツボ。胃の気の流れを調整し、吐き気や胸のつかえにも効果的です。

これらのツボに鍼やお灸で刺激を加えることで、胃の気を本来の下降の流れに戻し、げっぷや胸の不快感を和らげることが期待できます。

自律神経との関わり

げっぷは胃の働きだけでなく、自律神経のバランスとも深く関係しています。

ストレスや緊張で交感神経が優位になると胃腸の動きが鈍り、げっぷや胸やけを感じやすくなります。

鍼灸には副交感神経を優位にし、リラックス状態をつくる作用があるため、ストレス性のげっぷにも有効です。

日常生活での工夫

鍼灸治療とあわせて、生活習慣を整えることも大切です。

・食べすぎ・早食いを避ける

・炭酸飲料やアルコールの摂取を控える

・睡眠を十分にとる

・ストレスをためすぎないよう、リラックス時間を確保する

こうした工夫は、胃の働きをサポートし、鍼灸治療の効果を持続させます。

まとめ

げっぷは体にたまった空気を逃がす自然な働きですが、頻発する場合は胃腸や自律神経の乱れが関係していることがあります。

東洋医学では「胃の気の逆流」と捉え、鍼灸で気の流れを整えることで症状の改善をめざします。

慢性的なげっぷでお悩みの方は、一度鍼灸による体質改善を取り入れてみるのも良いでしょう。

自然な方法で内臓の働きを整えることで、日常生活の快適さを取り戻すサポートになります。