過活動膀胱とは?

過活動膀胱は、膀胱が勝手に収縮してしまい、強い尿意を感じる状態です。以下のような症状が特徴です:

・突然我慢できない強い尿意(尿意切迫感)

・頻尿(昼間に8回以上)

・夜間頻尿(夜間1回以上の排尿で目が覚める)

・切迫性尿失禁(トイレに間に合わず漏れてしまう)

原因ははっきりしないことが多く、神経系の異常やストレス、冷え、加齢、出産後の骨盤底筋のゆるみなどが関係しているとされています。

東洋医学から見た過活動膀胱

東洋医学では、過活動膀胱の症状は「腎」や「膀胱」、「肝」といった臓腑のバランスの乱れと関連づけて考えます。

主な東洋医学的原因

1.腎虚(じんきょ)

腎は膀胱の機能を支える要であり、「腎気」の不足は膀胱のコントロール力の低下に直結します。

特に加齢・出産・過労が原因で起こることが多く、「夜間頻尿」「尿漏れ」「冷え」などが出やすくなります。

2.脾気虚(ひききょ)

脾は体内の水分代謝に関係し、弱まると水が停滞し、膀胱に過剰な負担をかけます。

お腹が冷えやすく、むくみや倦怠感を伴うことも。

3.肝気鬱結(かんきうっけつ)

ストレスや情緒の乱れが原因で「肝」のエネルギーが滞ると、排尿のコントロールにも影響が出ます。

急にトイレに行きたくなる、怒りっぽい、胸がつかえるなどの症状が現れることもあります。

これらのタイプは単独で起こることもあれば、複合的に重なっているケースも多いため、その人の体質や生活背景を見極めたうえで施術を行うことが重要です。

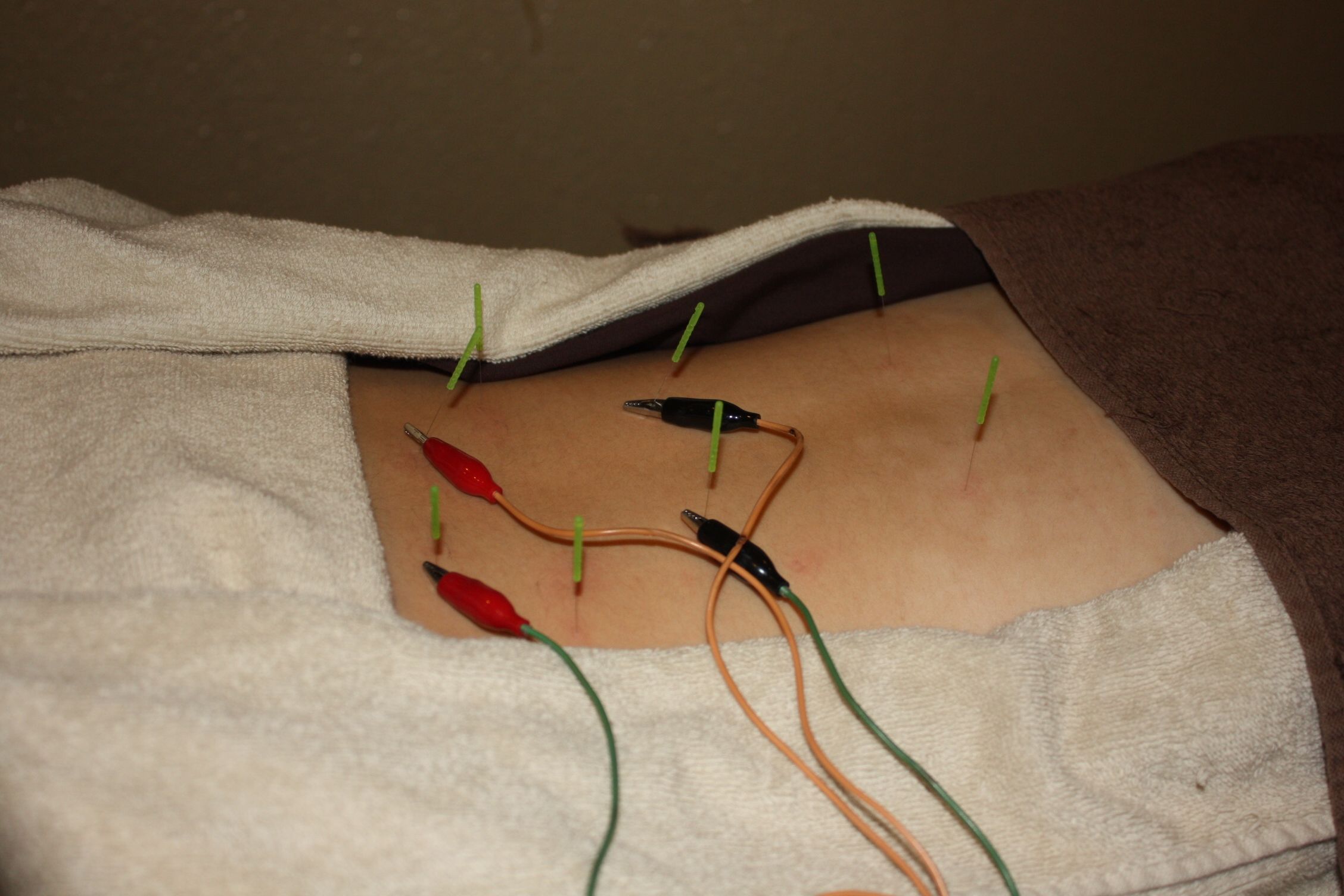

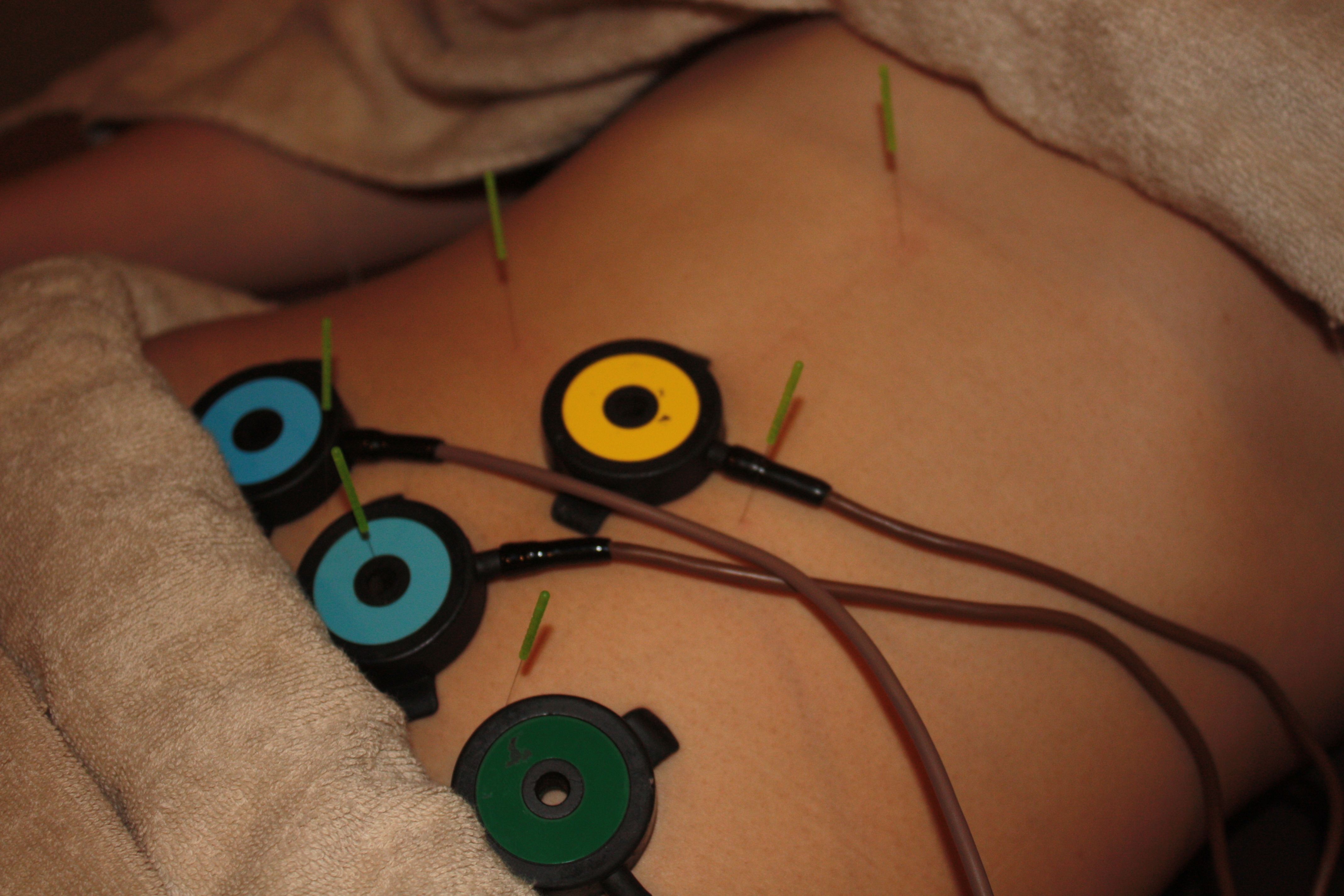

鍼灸によるアプローチ

過活動膀胱に対して鍼灸は、以下のような観点から改善を促します。

1. 腎を補い、膀胱の機能を整える

腎虚によるタイプには、「腎兪(じんゆ)」「関元(かんげん)」「太谿(たいけい)」などのツボを使い、腎気を補い膀胱の働きを高めます。結果として、頻尿や尿漏れの回数が減り、夜間の排尿も安定してきます。

2. 自律神経のバランスを調整

排尿は自律神経の働きに強く関係しており、交感神経と副交感神経のバランスが乱れると、膀胱の収縮が過剰になります。鍼灸は「内関(ないかん)」「神門(しんもん)」「百会(ひゃくえ)」などを使って、心身の緊張を緩め、過敏になった神経反射を鎮めることができます。

3. 体を温め、冷えを改善

冷えは下腹部の血流を滞らせ、膀胱の働きを妨げます。特に女性では冷え性の方が多く、冷たい飲食や薄着が原因でトラブルを招きやすくなります。

鍼灸では温灸や「三陰交(さんいんこう)」などのツボを活用して、体を芯から温め、下半身の冷えと尿トラブルを同時に改善していきます。

よく使われるツボ

・腎兪(じんゆ)

効果→腎の機能を補い、泌尿器系を強化

・三陰交(さんいんこう)

効果→冷え改善・ホルモンバランス調整

・関元(かんげん)

効果→腹部の冷え、尿漏れ、体力低下に

・中極(ちゅうきょく)

効果→膀胱の調整、頻尿・排尿困難

・太谿(たいけい)

効果→足元の冷えと腎機能の底上げに

これらのツボを組み合わせて、その人に最適な施術プランを立てていきます。

当院の特徴

当院では、女性鍼灸師によるきめ細やかなカウンセリングと、体質・ライフスタイルに合わせた施術を行っております。特に、過活動膀胱のようなデリケートな悩みでも、リラックスしてご相談いただけるよう、完全個室・予約制の環境を整えています。

また、駅から徒歩4分の好立地にあり、仕事帰りやお買い物のついでにも通いやすいとご好評をいただいております。

過活動膀胱は、「治らないもの」「年齢のせい」と諦めてしまう方も少なくありません。しかし、鍼灸で自然治癒力と身体のバランスを整えることで、着実に症状が改善されていくケースは多数あります。

最後に

「トイレのことばかり気になって外出が不安」「夜中に何度も起きて眠れない」――そんなお悩みを抱えている方にこそ、鍼灸を試していただきたいと思います。

薬だけに頼らず、自分の体が本来持っている回復力を引き出し、体質改善を目指せるのが鍼灸の魅力です。

心も身体も軽くなって、毎日の生活をもっと快適に過ごしてみませんか?