東洋医学における下痢の捉え方

東洋医学では、下痢の原因はさまざまなタイプに分類されます。代表的なものを以下にご紹介します。

① 脾虚(ひきょ)タイプ

脾(ひ)は消化吸収を担う臓器で、現代で言う胃腸機能に近い存在です。この「脾」のエネルギーが弱っていると、食べたものをうまく消化・吸収できず、水分の多い便が出やすくなります。疲れやすく、食欲不振、顔色が悪い、朝に下痢をしやすいといった傾向があります。

② 寒湿(かんしつ)タイプ

冷たい飲食物のとりすぎや、冷房による体の冷え、雨の日の湿気などによって体に「寒さ」や「湿気」がたまることで腸の働きが鈍り、下痢を引き起こすタイプです。水様便が多く、腹部が冷えて痛むこともあります。温めることで症状が軽くなるのが特徴です。

③ 肝鬱(かんうつ)タイプ

精神的なストレスや怒り、不安などが原因で「肝」のエネルギーが滞り、腸の働きにも悪影響を与えるタイプです。ストレスによる過敏性腸症候群(IBS)に近く、下痢と便秘を繰り返したり、ストレスの多い場面でお腹を壊しやすくなります。

④ 食積(しょくせき)タイプ

暴飲暴食や脂っこい食事、過剰なアルコール摂取などにより、食べ物がうまく消化されずに腸に滞ってしまうことで起こる下痢です。腹部が張って苦しい、ゲップや悪臭のある便などを伴います。

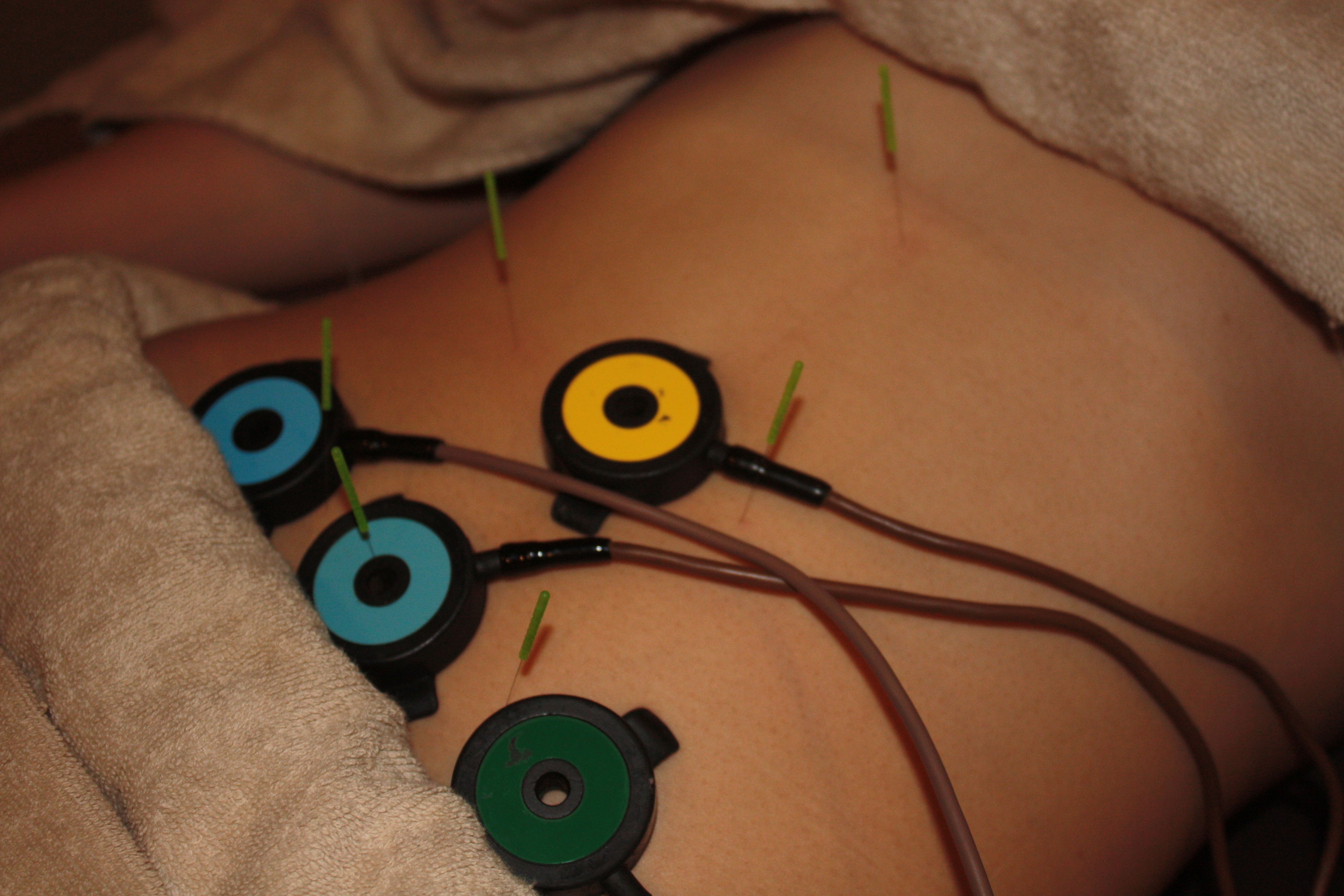

鍼灸で行うアプローチ

鍼灸では、その方の体質や症状のタイプに応じて、使用するツボや治療方法を変えていきます。以下は主な施術の一例です。

■ 脾虚タイプには…

ツボ例:足三里(あしさんり)、中脘(ちゅうかん)、脾兪(ひゆ)

→ 消化吸収を助け、胃腸のエネルギーを補う効果があるツボを刺激します。

■ 寒湿タイプには…

ツボ例:関元(かんげん)、大腸兪(だいちょうゆ)、腎兪(じんゆ)

→ 体を温め、冷えや湿気を取り除くような施術を行います。灸を併用することも多いです。

■ 肝鬱タイプには…

ツボ例:太衝(たいしょう)、内関(ないかん)、肝兪(かんゆ)

→ 気の巡りを整え、自律神経や感情のバランスをとるツボを選びます。心身の緊張を和らげることで腸の働きを改善します。

鍼灸治療で期待できる効果

・自律神経の調整により腸の働きを整える

・胃腸の冷えや血行不良を改善

・ストレス反応の緩和

・腸内環境の改善をサポート

・薬に頼らない体質改善

鍼灸の魅力は、単に症状を抑えるのではなく「根本的な体質改善」を目指せるところです。また、西洋医学での治療と併用することも可能で、副作用がほとんどないため、安心して継続できるのも利点です。

最後に

慢性的な下痢に悩んでいる方は、ぜひ一度ご自身の体質を見直してみてください。鍼灸では、丁寧な問診と触診を通じてその方に合った施術を行います。「体質だから」とあきらめていた不調が、東洋医学のアプローチで楽になることも少なくありません。

薬に頼りすぎず、自然な力で体を整えたい方へ。鍼灸は、あなたの腸と心のバランスを取り戻す力強いサポートとなります。ぜひお気軽にご相談ください。